Healing Fiction - was ist das?

Über den Begriff bin ich vor Kurzem in einem Artikel aus dem Spiegel gestolpert. Es geht um bestimmte japanische und koreanische Bücher, die in den letzten Jahr zunächst im englischsprachigen Raum und schließlich auch den deutschsprachigen erreicht haben. Ich habe selber schon einige dieser Bücher gelesen und mich gefragt, was es mit ihnen auf sich hat, warum ich sie so gerne lese.

Eine Definition

Healing Fiction spenden den Lesenden Trost und Komfort in besorgniserregenden Zeiten. Ohne viel Drama und Ereignissen, wenig Spannung und nah am eigenen Leben dran. Sie laden ein zum Reflektieren und Pausieren. Shanna Tan, Übersetzerin, schreibt in ihrem Artikel "The Power of Healing Fiction" auf womensprize.com, dass für sie Healing Fiction ein safe space ist, also ein Ort, an dem sie sich sicher fühlt.

Typisch für Healing Fiction ist nicht nur die fehlende Dramatik und den Alltagserzählungen. Auch die Schauplätze findet man in vielen dieser Romane: Buchhandlungen, Antiquariaten, Cafés oder Restaurants, sogar Waschsalons. Kurz: Orte, an denen Menschen zusammenfinden, die Krisenzeiten durchmachen. Oft kommen auch Katzen vor, die magische Kräfte besitzen, mit denen sie die Menschen in den Büchern heilen können.

Ich persönlich ergänze noch, dass diese Bücher eine Ruhe ausstrahlen, die ich von westlichen Büchern wenig kenne. Zwar mag für die einen oder anderen Healing Fiction langweilig vorkommen, weil nichts zu passieren scheint. Aber muss es das? Muss in Büchern immer etwas Dramatisches passieren? Muss es immer Spannung geben? Kann ein Buch nicht auch einfach ruhig sein?

Die Bücher

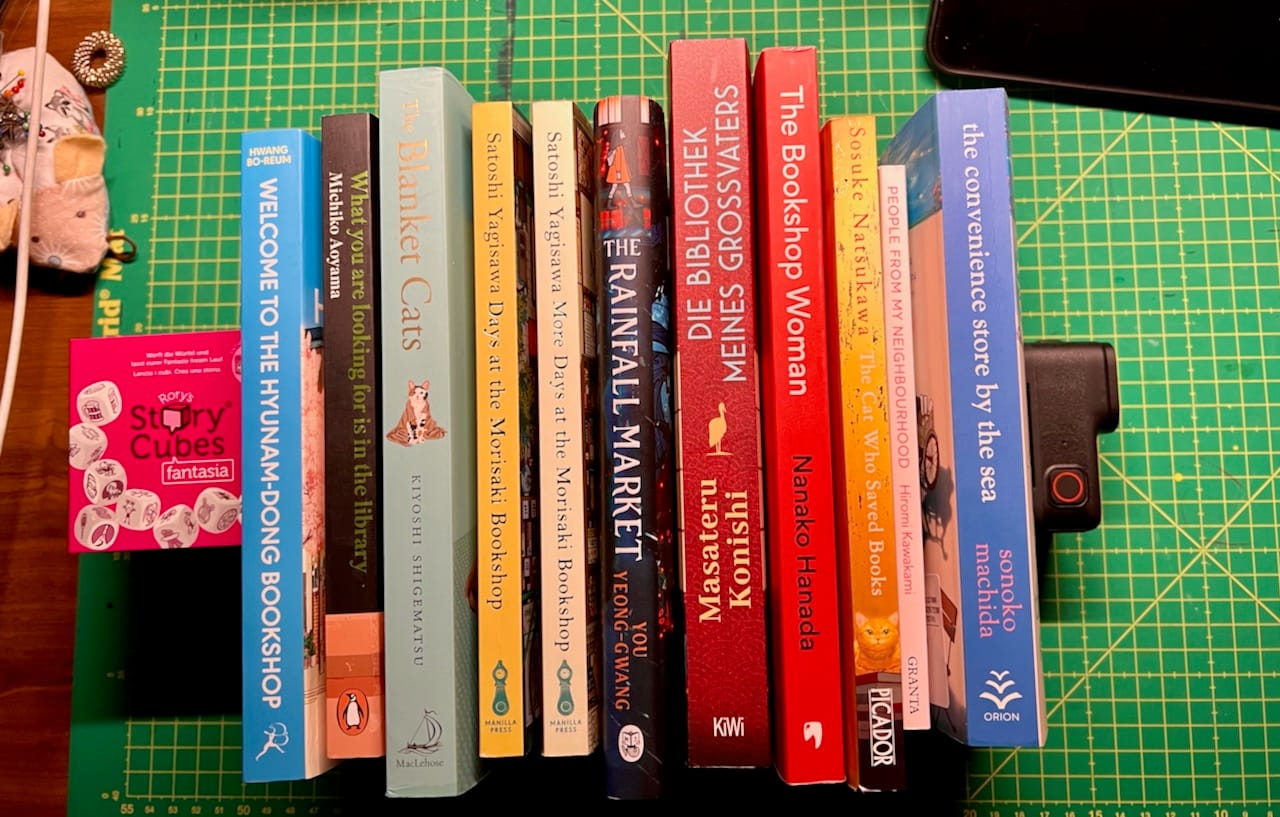

Seit letztem Jahr habe ich eine Reihe von Healing Fiction gelesen. Auf dem Foto sind nur die Bücher abgebildet, die ich auch physisch besitze. Auf dem Kindle habe ich noch "The Full Moon Coffee Shop" von Mai Mochizuki (übersetzt ins Englische von Jesse Kirkwood), "Welcome to the Hyunam-dong Bookshop" von Hwang Bo-Reum (übersetzt ins Englische von Shanna Tan). Auf meinem The StoryGraph-Profil könnt ihr alle Bücher sehen, die ich gelesen habe.

Der Schreibstil ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber das liegt eigentlich nur daran, dass er so unaufgeregt ist, nüchtern fast. Im Englischen finde ich das sogar noch besser als im Deutschen. Wie ihr seht, ist nur eine deutsche Übersetzung bei meinen gelesenen Büchern dieses Genres. Es war tatsächlich anfangs komisch, so ein Buch nicht auf Englisch zu lesen. Aber vielleicht liegt das auch einfach daran, dass ich nur noch wenig Bücher auf Deutsch lese.

Die Bibliothek meines Großvaters

zuletzt möchte ich euch noch meine Gedanken zu einem der Bücher mitgeben: In meinem Reading Journal auf The StoryGraph habe ich zu "Die Bibliothek meines Großvaters" von Masateru Konishi (ins Deutsche übersetzt von Peter Aichinger-Fankhauser) folgendes geschrieben (ich schreibe leider fast nie etwas dazu, aber ich sollte mir das wirklich mal angewöhnen):

ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung ins Deutsche liegt oder am Stil selber: aber die Sprache ist teilweise sehr hochgestochen. Bisher hab ich japanische und koreanische Bücher immer in der englischen Übersetzung gelesen. Generell scheinen Romane aus den Ländern eher nüchtern geschrieben zu sein und vielleicht kommt es mir jetzt nur so "komisch" vor, weil ich das Buch auf Deutsch lese. Auf Englisch liest es sich vielleicht weniger hochgestochen?!

Die Seiten 13 bis 16 geben wider, was Kaede über die Krankheit ihres Großvaters herausgefunden hat. Das alles wirkt sehr wissenschaftlich und eher wie ein Wikipedia-Eintrag oder ein wissenschaftlicher Text, als ein Roman. Aber irgendwie passt es auch in das ganze Drumherum, weil die Sprache in dem Buch ja sehr nüchtern, hochgestochen und steif ist.

Die Beschreibung des Großvaters lässt auf einen Mann weit über 80 Jahren schließen, aber in Wahrheit ist er erst 71. 71 wird dargestellt, als wäre es ein hohes Alter. Ist das in Japan vielleicht so? Mein Vater ist 83 und weit entfernt von dem, was man einen alten Menschen nennen würde. Deshalb finde ich das so seltsam, dass der Großvater als 71-jähriger als so alt dargestellt wird. Liegt das an der Krankheit? Zumindest die Krankheit gibt es wirklich.

Das Buch ist eher ein Krimi, aber nicht auf die angstmachende Art, sondern sehr nüchtern und trocken geschrieben. Es ist anders als die bisherigen japanischen Romane, die ich gelesen habe, aber auch nicht wirklich anders. Ich glaube wirklich, dass vieles an der Übersetzung liegt und meiner Gewohnheit, Bücher auf Englisch zu lesen. Deutsch liest sich für mich irgendwie ... anders? Obwohl ich Muttersprachlerin bin.

Wörter und Sätze, die entweder komisch übersetzt oder tatsächlich so auch im Original gemeint waren:

(...) Mineralwasser, das schon längst völlig ausgeraucht war."

"Papa Affenliebe" als Spitzname für den Sprachtherapeuten

Quellen:

Der Spiegel, Ausgabe 55/2025: Der Föhn für das gefrorene Meer in uns von Andreas Bernard

The New York Times, November 2024: In Tumultuous Times, Readers Turn to ‘Healing Fiction’ von Alexandra Alter

womensprize.com: Healing Fiction in Translation: The Power of Healing Fiction von Shanna Tan

Comments ()